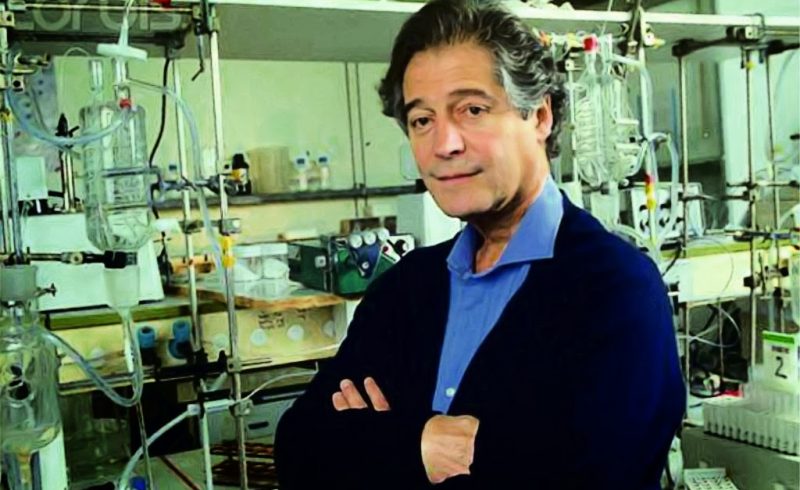

Jacques Benveniste (1935 – 2004) est l’une des personnalités scientifiques les plus marquantes du 20ème siècle.

Il y plusieurs raisons à cela.

D’abord, ses recherches en immunologie lui ont conféré une renommée internationale.

En 1973, il entre à l’INSERM où il dirigera plusieurs unités de recherche durant sa carrière, et avec plus de 300 publications scientifiques dans les revues les plus prestigieuses, il flirte avec le prix Nobel.

L’histoire de ce personnage hors norme prendra par la suite un tournant bien différent mais tout aussi marquant.

Ses travaux sur les pouvoirs cachés de l’eau, publiés initialement dans la revue Nature, vont susciter l’une des plus grandes controverses que le monde scientifique ait connues.

Aujourd’hui encore, évoquer ces découvertes peut coûter cher, comme a pu amèrement le constater le Professeur Montagnier qui, en reprenant les travaux de son ami, s’est attitré à son tour les foudres de la communauté scientifique…

Tout avait pourtant si bien commencé

Le 28 juin 1988, alors que le professeur Benveniste est à l’apogée de sa carrière, la revue scientifique britannique Nature publie un article portant sur ses derniers travaux[1].

Ce qu’il a découvert est tout simplement extraordinaire et fait grand bruit !

Benveniste révèle avoir mis au point une méthodologie expérimentale faisant la démonstration que l’eau peut conserver une forme de « mémoire ».

Il explique avoir observé des cellules sanguines réagir dans une solution aqueuse qui a été mise au contact d’un anticorps… mais ne contenant plus cet anticorps.

Dit plus simplement, l’eau serait capable de conserver le souvenir de molécules ayant été à son contact.

Plus extraordinaire encore : l’eau conserverait également les propriétés de ces molécules « fantômes ».

La presse internationale rapporte avec enthousiasme cette folle découverte, à l’instar du quotidien Le Monde qui annonce : « Une découverte française pourrait bouleverser les fondements de la physique. »

Benveniste jubile et se prend à rêver : il est question un temps de créer à Paris un Institut de recherche dans lequel un pôle serait consacré aux applications de cette découverte.

Un retour de flamme des plus violents

L’euphorie va être de courte durée.

Rapidement, la publication de Benveniste déclenche de violentes réactions chez les scientifiques qui crient à la supercherie et au conflit d’intérêt.

L’indignation est telle que la revue Nature se croit obligée de faire son mea culpa en affirmant que « l’hypothèse selon laquelle l’eau garderait la mémoire d’une substance qu’on y a diluée est aussi inutile que fantaisiste »[2].

Le 28 juillet de la même année, un rapport d’une commission indépendante pour évaluer la validité de l’expérience est publié, toujours dans Nature.

Sous le titre : « Expérimentations sur les hautes dilutions : une illusion »[3], il présente trois arguments qui invalideraient les recherches de Benveniste :

1. Le phénomène n’est pas reproductible au sens classique du terme.

2. Les salaires des auteurs de l’article sont payés par la compagnie Boiron, ce qui soulève le problème d’une éventuelle connivence dans le but de promouvoir l’homéopathie.

3. La technique utilisée est trop sommaire pour pouvoir démontrer l’activité biologique des hautes dilutions.

Les mois qui suivent sont difficiles pour Jacques Benveniste.

Le laboratoire Boiron, qui avait débloqué d’importants crédits pour ses travaux, se retire avec fracas en espérant échapper au discrédit.

L’Inserm le maintient en poste à la condition qu’il n’évoque plus ces recherches.

Les soutiens se font de plus en plus rares, y compris parmi ses proches.

Privé de financement, déserté, son laboratoire fermera finalement dans les années 1990.

C’est une descente aux enfers et un isolement de plus en plus pesant qui va accompagner la fin de vie du professeur, qui disparaîtra en 2004 sans avoir été réhabilité.

La mémoire de l’eau, une possibilité qui dérange

Pourquoi une telle levée de bouclier ?

Valider les travaux de Benveniste serait revenu à expliquer scientifiquement l’efficacité des traitements homéopathiques[4].

On sait à quel point ces traitements peu coûteux sont dans le collimateur des grands pourvoyeurs de médicaments en tous genres.

Songez qu’en 2018, un collectif de 124 professionnels de santé s’est engagé dans une tribune contre l’homéopathie !

Ces derniers critiquaient notamment les « charlatans en tout genre qui recherchent la caution morale du titre de médecin pour faire la promotion de fausses thérapies à l’efficacité illusoire », dénonçant au premier rang l’homéopathie[5].

La tendance, aujourd’hui comme hier, est donc bien au dénigrement de ces traitements pourtant jugés comme efficaces par la majorité des Français interrogés.

72% d’entre eux déclarent que les traitements homéopathiques les ont aidé à résoudre leur problème de santé et 74% les considèrent comme globalement efficaces[6].

Pourtant, cela n’a pas empêché le déremboursement des traitements homéopathiques par la Sécurité sociale depuis 2021.

Cherchez l’erreur…

La relève est assurée

Certains scientifiques, plus ouverts d’esprit que les détracteurs de Benveniste, vont reprendre ses recherches jusqu’à aujourd’hui, faisant fi des critiques et des moqueries.

Dans les années 90, les travaux du docteur Peter Christian Endler, à l’institut d’Homéopathie Ludwig Boltzmann de Graz en Autriche, confirment des points fondamentaux de la théorie de Benveniste sur la mémoire de l’eau.

Il obtient notamment des résultats probants en étudiant l’action de la thyroxine sur la métamorphose des grenouilles : le développement de la grenouille passe par deux stades séparés par une métamorphose. À l’état larvaire, la grenouille vit et respire dans l’eau, puis à l’état adulte, elle devient amphibie. La thyroxine, une hormone thyroïdienne est responsable de cette transformation.

Endler parvient à provoquer la métamorphose des têtards en grenouilles en réalisant une ultra-haute dilution de la thyroxine et en transférant son signal à l’eau dans laquelle évoluent les têtards[7].

Un peu plus tard, en 1999, un consortium de quatre laboratoires de recherche indépendants, dirigé par le professeur M. Roberfroid, de l’Université Catholique de Louvain, a repris les expériences originales de Benveniste[8].

Trois des quatre laboratoires participant à l’expérience ont obtenu des résultats probants.

Le Dr Madeleine Ennis (Queen’s University de Belfast – Centre for Infection and Immunity), qui a participé à ces expérimentations, affirme que les résultats sont conformes à ceux obtenus par Jacques Benveniste : lorsque la molécule disparaît dans la solution, « apparaît » alors un signal électromagnétique, une onde, correspondant à cette molécule. Et ce signal est mémorisé par l’eau qui se structure d’une manière particulière.

Le docteur Ennis s’était pourtant déclaré avant cela « très sceptique quant au travail de Jacques Benveniste ».

Elle déclare le 15 mars 2001 dans The Guardian : « Les résultats m’obligent à remettre en question mon incrédulité et à chercher une explication logique à ce que nous avons trouvé ».

Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis, n’est-ce pas ?

Enfin, le Professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine en 2007, a lui aussi poursuivi les travaux de Jacques Benveniste.

De son point de vue, le phénomène de « mémoire de l’eau » pourrait trouver une explication du côté de la physique quantique.

En effet, au niveau de la cellule, l’échelle est le micron (un millionième de mètre), il est alors légitime d’appliquer la physique classique.

En revanche, au niveau du contenu d’une cellule, l’échelle est le nanomètre (un milliardième de mètre). À cette échelle, c’est la physique quantique qui règne en maître.

Or, en physique quantique, il n’y a pas de distinction entre onde et matière : on considère à la fois un atome comme une particule et comme une onde (la particule étant composée de matière physique, l’onde étant de nature énergétique).

Le signal persistant après les très hautes dilutions pourrait avoir les mêmes propriétés qu’une onde et diffuser son message de la même manière.

C’est peut-être dans cette direction que se trouve l’explication rationnelle du phénomène.

En janvier 2009, Luc Montagnier publie le résultat de ses recherches effectuées avec Jamal Aïssa (ancien collaborateur de Jacques Benveniste), Stéphane Ferris, Jean-Luc Montagnier et Claude Lavallée[9].

Il affirme que, dans des solutions aqueuses, certaines bactéries émettent un signal électromagnétique spécifique comparable à ceux que Benveniste étudiait encore en 1996.

C’est un fait, qu’on le veuille ou non, et malgré les réticences de la communauté scientifique, les propriétés de l’eau méritent encore d’être étudiées avec rigueur !

Certains ont fait ce choix (parfois à leurs risques et périls), et le champ d’exploration qui s’ouvre à eux est immense.

À l’heure où la physique quantique permet de percer bien des mystères, il se pourrait qu’elle permette de clarifier les pouvoirs extraordinaires de l’eau.

Suivons cela de près !

Et vous, que pensez-vous de la théorie de Benveniste ? Dites-le nous en commentaire !