Après les médecines traditionnelles chinoise et indienne, l’Organisation mondiale de la santé a publié, en 2023, un référentiel pour la formation en médecine anthroposophique.[1]

De but en blanc, cela ne doit pas vous évoquer grand-chose, surtout si vous vivez en France.

Pourtant, cela soulève de nombreuses questions qui devraient vous intéresser.

Je vous explique tout.

Une médecine à la fois familière et inconnue

Le but du référentiel de l’OMS a de quoi surprendre. En effet, dans un sens, il reconnaît cette médecine alternative créée il y a un siècle… Et qui est sujette à de sulfureuses polémiques.

Selon que vous soyez Suisse, Allemand ou Français, vous n’avez assurément pas la même perception de cette forme de médecine.

Pour tout dire, en France elle est quasiment inconnue, tandis qu’en Suisse elle est parfaitement banalisée et intégrée.

Si le terme de « médecine anthroposophique » n’évoque rien à nos lecteurs français, ses principes leur sont pourtant bien connus.

Pour résumer (très) simplement, il s’agit d’une médecine intégrative.

C’est-à-dire qu’elle associe la médecine allopathique et l’un des grands principes des médecines dites « parallèles ». A savoir la nature holistique de l’humain.

La médecine anthroposophique prend donc en compte les dimensions physique, psychologique, socioculturelle, environnementale, énergétique et spirituelle.

Sous ce terme un peu mystérieux se cache donc une forme de médecine que nous connaissons bien et que nous défendons au sein des éditions Nouvelle Page.

À l’heure où il est nécessaire de mettre en place des politiques et des cadres réglementaires pour la pratique des médecines alternatives, l’évaluation de l’OMS permettra de définir la façon dont on peut l’enseigner et la pratiquer.

Cela permettra notamment de mettre un frein aux abus exercés par quantité d’escrocs dangereux pour la santé des malades qui leur font une confiance aveugle.

Rudolf Steiner, le père fondateur de la médecine anthroposophique

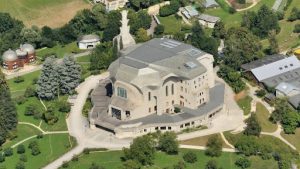

À 10 km de Bâle, en Suisse, se trouve le Goetheanum, un grand bâtiment à l’architecture étrange, qui abrite le siège de « l’Université libre de science de l’esprit ». Et qui est aussi le siège de la Société anthroposophique générale.

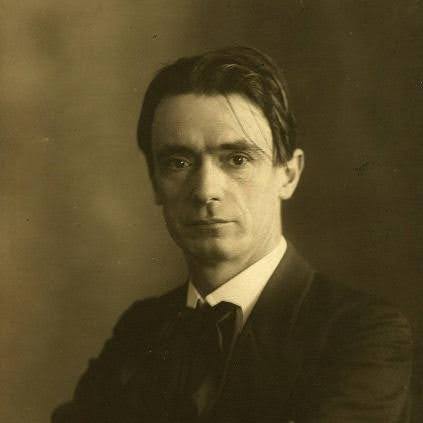

L’anthroposophie (anthropos = « homme », sophia = « sagesse » en grec) est un courant de pensée fondé en 1923 par Rudolf Steiner (1861-1925). Un philosophe, auteur, critique littéraire, et grand amateur de sciences occultes.

Dans un second temps, celui-ci va proposer, sur la base de cette doctrine, des applications concrètes dans les domaines de l’éducation, de l’agriculture et… De la médecine.

Ainsi, nous devons au mouvement anthroposophique les écoles et les jardins d’enfants Waldorf et l’agriculture biodynamique.

Pour ce qui est du chapitre médical, c’est en collaboration avec Ita Wegman (médecin et fondatrice de la clinique anthroposophique qui porte son nom à Arlesheim, en Suisse), que Steiner a développé les préceptes de la médecine anthroposophique.

Il compilera ses recherches et pensées dans plus de vingt ouvrages. Il diffusera aussi ses idées lors de très nombreuses conférences (retranscrites aujourd’hui dans plus de trois cents volumes !).

État des lieux et grands principes de la médecine anthroposophique

Chaque médecin anthroposophique est censé être formé au préalable à la médecine conventionnelle.

C’est un atout considérable. Cela permet de poser un climat de confiance et de sérieux entre le praticien et son patient.

La grande différence avec les médecins classiques repose sur le fait que le médecin anthroposophique va prendre en compte les spécificités spirituelles, psychiques ainsi que le niveau de force vitale de son patient. Notamment pour mieux cerner les tenants et aboutissants de sa maladie.

Le diagnostic et les mesures thérapeutiques seront établis sur la base de ces différents critères. Puis adaptés aux besoins individuels de chacun.

Le traitement ne consistera plus uniquement à cibler le ou les symptômes… Mais aussi à en trouver l’origine profonde.

Selon la médecine anthroposophique, toute maladie qui se déclare résulte d’un déséquilibre au sein de ce qui constitue l’intégrité des systèmes qui constituent être humain.

La thérapeutique s’appuie sur les relations millénaires entre l’être humain et la nature au cours de leur histoire commune (les substances de la nature correspondent à des processus intérieurs de l’être humain).

Pour en venir à bout de façon durable, les médecins anthroposophes maîtrisent un large éventail de méthodes de traitement complémentaires. Par exemple les plantes, les minéraux, les techniques d’enveloppement, de frictions, l’art thérapie, la parole thérapeutique, la danse, etc.

La plupart du temps, les traitements complémentaires se présentent sous forme de préparations homéopathiques ou issus de la phytothérapie.

Ils sont administrés :

- par voie orale

- par voie injectable sous cutanée

- en application externe sous forme de pommade, de collyre et sous forme de suppositoires

L’objectif final de ces compléments étant d’activer les forces de guérison naturelles et de renforcer le traitement allopathique lorsque celui-ci s’avère nécessaire.

La controverse

En 2019, La médecine anthroposophique s’est retrouvée au cœur d’une affaire qui a fortement entaché son image.

Le laboratoire Suisse Weleda aurait vendu illégalement en France de l’extrait de gui injectable. Un produit censé aider à lutter contre le cancer et interdit dans l’hexagone depuis 2018. Ce que Weleda conteste dans un droit de réponse convaincant[2].

Ce médicament, le « Viscum album fermenté », aurait été conçu il y a bien longtemps selon les indications de Rudolf Steiner et constitue un « must » de la médecine anthroposophique.

En effet, ses adeptes s’efforcent depuis un siècle de démontrer que le gui est un remède potentiel contre le cancer.

Le cas du gui fermenté : remède ou illusion thérapeutique ?

Selon Steiner, le cancer résulterait d’un déséquilibre entre :

- le corps éthérique, celui de la prolifération,

- et le corps astral, celui de la régulation.

Le corps éthérique, s’il n’est pas maîtrisé, mène irrémédiablement à la prolifération des cellules et donc au cancer.

Mais alors, pourquoi le gui est-il perçu comme un traitement anti-cancer ?

Eh bien selon Steiner, il posséderait un corps astral « pur », capable de restaurer l’équilibre perdu.

Dès 1917, le Dr Ita Wegman reprend les indications de Rudolph Steiner pour produire un premier médicament à base d’extrait de gui appelé Iscar.

Il deviendra plus tard Iscador, autre nom commercial, encore utilisé aujourd’hui dans différents pays. On le trouve aussi sous le nom de « Viscum album » ou « extrait de gui fermenté », et sous forme d’ampoules injectables.

Le hic, c’est qu’il n’existe pas à l’heure actuelle d’études scientifiques convaincantes démontrant l’efficacité de ce remède dans le traitement du cancer… Même si des études récentes in vitro tendent à montrer un potentiel intéressant[3].

Car, oui, le gui possède bel et bien des propriétés qui pourraient empêcher la prolifération des cellules cancéreuses. Mais cela reste à être éprouvé sur des malades.

En effet, les lectines du gui ont été identifiées comme leurs principaux composants actifs et présentent des effets cytotoxiques sur les cellules cancéreuses, ainsi qu’une activité immunomodulatrice[4].

La prudence étant de mise, le laboratoire Weleda rappelle à juste titre que l’Iscador n’est qu’un complément aux traitements conventionnels contre le cancer (chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie, chirurgie). Et qu’en aucun cas, le Viscum album fermenté ne peut être une alternative à de tels traitements.

Entre scepticisme scientifique et reconnaissance internationale

Nous avons là, encore une fois, deux mondes qui s’affrontent. Celui des scientifiques purs et durs qui rejettent en bloc tout ce qui peut échapper à leur raisonnement. Et le monde des médecines parallèles qui est riche de remèdes qui échappent parfois à nos connaissances pragmatiques et rationnelles.

Pourtant, selon l’AREMA (Association pour la recherche et l’enseignement en médecine anthroposophique)[5], la médecine anthroposophique est pratiquée dans plus de 60 pays au sein de 25 structures hospitalières, 2 hôpitaux universitaires et 120 centres de soins répartis en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, au Brésil et en Suisse.

L’Allemagne compte 12 hôpitaux ou services hospitaliers anthroposophiques.

En Suisse, la médecine anthroposophique fait partie des cinq médecines complémentaires que le Département Fédéral de la Santé a décidé d’inclure dans le remboursement par l’assurance maladie.

Et en France, on compte 350 médecins anthroposophes répertoriés.

Hormis la polémique autour du gui fermenté, je n’ai pas connaissance de drames qui mettraient en cause des médecins dûment formés à la médecine anthroposophique… Alors pourquoi se priver de cette approche complémentaire ?

Traitée pour un 3èmé cancer du sein et un cancer de l’endomètre il y a 2 ans j’ai depuis le mois de mai recours à la médecine anthroposophique en complément. Je pourrais certainement avoir plus de recul dans un an

Les traitements homéopathiques anthroposophiques ont été pour moi et mes trois enfants très efficaces à maintes reprises !!! Ceci grâce aux médicaments Weleda et Wala !

Grand MERCI pour cette ouverture , comment trouver ces 350 spécialistes français ?

Je serais ravie de recevoir vos réponses,

Cordialement

Grand MERCI pour cette ouverture , comment trouver ces 350 spécialistes français ?

Je serais ravie de recevoir vos réponses,

Cordialement

Selon moi, Pour faire très simple : Agriculture, Médecine, Éducation Anthroposophiques ou Conventionnelles sont des inventions (et business) ridicules et symptomatiques puisque nous vivons sur une planète vectrice de souffrances et destructrice qui mène à la mort d une manière ou d une autre. Cordialement. Julien

J’ai découvert cette médecine il y a plus de 30 ans, au départ pour mon bébé qui avait beaucoup d’eczéma. J’avais tout testé et désespérais de ne pouvoir le soulager. Ce médecin a posé une foule de questions, certaines étonnantes, la consultation a duré presque 1h, il a proposé un traitement doux et progressivement l’eczéma a disparu. Il y a eu 2 épisodes de laryngite aiguë, le médecin a dit que c’était la même cause, donc même traitement et ça a fonctionné à merveille. Depuis, dès que quelqu’un de la famille a un problème récurent pour lequel la médecine classique… Lire la suite »

Une amie dont j ai le témoignage direct s est GUÉRIE d un cancer de l utérus il y a plus de 30ans par cette méthode , complétée par des applications d argile .

en 2005 j’ai été atteinte d’une vascularite de Wegener . le médecin anthroposophique qui me suivait m’a avoué qu’il ne connaissait pas cette maladie, mais qu’il allait se renseignerait pour m’aider. Je suis allée à l’hôpital pour subir le traitement de chimio pendant 4 ans. Le médecin anthroposophique m’a protégé le foie, les reins et les intestins. Je n’ai pratiquement pas eu d’effets secondaires.

J’ai totalement arrêté le traitement allopathique après 4 ans, on a reconnu ma rémission et maintenant je me considère guérie de la maladie auto-immune.

Anthroposophique (médecine) : Je suis 100 % d’accord avec vous mais je reste dubitatif quant à l’ouverture de la médecine française à cette méthode, tant l’influence de Big pharma est forte. Ce qu’il faut également souligner, c’est que dans le domaine de la santé comme dans tous les autres, la vérité se dévoile peu à peu comme si l’homme d’aujourd’hui (qui ne vit qu’une partie rescapée de lui-même) sort irrémédiablementt du marais putride de ses ignorances et surtout de ses refus. C’est le Vivant qui gagnera et non la vénalité de ces pouvoirs occultes.

Michel Labeaume

Bonjour, j’ai lu en entier votre article et j’aimerais avoir une précision concernant ce médecin, Rudolf Steiner : est-il vrai qu’il a été un fervent adepte d’Helena Blavatsky au sein de La Société Théosophique avant de se lancer dans ses propres recherches ?

Ma soeur a reçu efficacement un traitement par le gui pour un cancer de vessie, alors qu’elle avait dû arrêter le BCG, trop inflammatoire. Il y a 8 ans, et elle en parfaite santé.

Rudolf Steiner avait une vision globale et spirituelle de la terre et du cosmos,totalement novatrice en Occident, et a eu un fort retentissement, en ce qui concerne l’agriculture, qui est toujours pratiquée,surtout en viticulture, la biodynamie.Dans les années 90, dans les milieux de culture bio,nous avions dans les Deux-Sèvres, un petit groupe d’initiés, c’est vraiment le mot car l’approche n’est pas évidente et demande une ouverture d’esprit pour comprendre et entrer dans ces pratiques.Nous avions également un très bon médecin anthroposophe qui a soigné toute la famille, ça ressemble à l’homéopathie, mais avec des produits et dilutions spécifiques.Il a ensuite… Lire la suite »

Dans les années 1970/1980 après une grave opération cette médecine m’a permis de reprendre pied et de vivre.

une liste de médecin anthroposophes par région serait la bienvenue

Nous nous soignons, et c’est intergénérationnel, avec la médecine anthroposophique. Ma maman a reçu des injections de gui pour son cancer généralisé. Mais quelle galère pour l’obtenir… Vivant en France, elle a du importer les ampoules de Suisse. Tout es fait, en France, de notre point de vue, pour saborder cette approche thérapeutique. Big Pharma a ses entrée chez nos décideurs. Il m’est difficile en Belgique, de trouver des médecins formés à cet axe thérapeutique. Me concernant, nous utilisons les différentes médecines en fonction de nos besoins.